橋梁をはじめ鋼構造物の塗り替え工事の素地調整で行うブラスト施工において、金属系研削材を用いて循環・再利用する工法が全国的に広まっている。研削材を廃棄せず再利用することで、産業廃棄物の発生を大幅に抑えることができ環境負荷低減の観点から、国や自治体、高速道路会社などで採用が広がっている。

現在、市場では複数の同類工法がある中で、この分野で市場を作ってきたのが日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会(JSCB)の「循環式ブラスト工法」だ。JSCBは平成28年に設立した組合だが、前身から数えると20年にわたって循環式ブラスト工法を展開してきている。

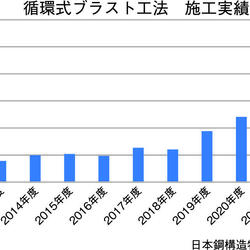

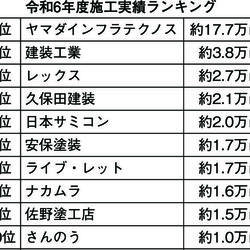

8月22日、名古屋市内で令和7年度中間報告会を開催。令和6年度の施工実績は374現場であり、同年度の施工実績は47万6,977㎡となった。近年右肩上がりで急拡大しており、前年比では17%増を示した。

JSCBは約140社が会員であり、全国を7つのブロックに分けて展開している。採用実績は全国をカバーしており、全国的に普及が進んでいる。一部の高速道路会社では剥離剤による湿式工法+ブラスト処理が多いものの、国や県、高速道路会社などでは循環式のブラスト処理が指定されるケースが増えている。

循環式のブラスト工法が普及するにつれて、同じような工法が複数でている。JSCBの山田博文代表理事は「この工法を開発したときに特許を取った方が良いとアドバイスを受けたが、特許が全国普及の足かせになるのであれば入れるべきではないと考えた。類似工法が多く出てきたが、目的である『ごみを減らす』という思いからすれば、類似工法でもごみを減らす結果になるのであれば、世の中のためになる」との思いを述べる。

同時に、安易な価格競争になることは危惧しており、適正価格が重要との考え。設備費や人件費、夏季工事であれば労働時間の削減もありコストが上がっている中では適正価格の維持が大事とし、団体の枠を越えた市場単価の確立が必要として今後を見据える。

「パイオニアとして業界をリードする」

建築現場の人手不足が深刻化する中で、JSCBではベトナム・ハノイ市に技能実習生を対象とした技術訓練学校を開校している。現地にブラスト機械設備を設置し、座学だけでなく実際にブラスト作業の研修を行っている。技能実習生として来日し徐々に現場作業に慣れるのとは異なり、早い段階でブラスト施工の現場で活躍できる仕組みを構築している。

今年の3月に5期生、6月に6期生の各14名が、受け入れを希望する会員企業に配属された。今後は9月に7期生、12月に8期生の配属が予定されており、9期生は8月に日本語学校に入校、10期生は10月に面接が行われるスケジュールだ。

今後の展開として、ブラスト施工の自動化、ロボット化を見据えた技術開発にも着手しており、どのように活用できるかを検討している。

中間報告会において山田代表理事は「当協会は今年度から10期目に入りました。平成28年に設立し早10年になりました。最初は数名の人数でスタートしましたが、皆様方のご尽力のおかげで、当協会はゴミを減らして世界を変えるんだという大きな志のもと、全国にこの工法を展開してきたわけです。全国47都道府県全域で施工することができました。私自身ブラストに携わって40年が経ちますが、何とかゴミを減らせる工法をということが始まりでした。それが世の中のためになるとの思いでやってきました。その結果、全国でそれなりの実績を重ねることができました。類似工法が出てきていますが、世の中のために先頭を引っ張る団体であり続けること、そしてパイオニアとして当協会がリードしていけるように強い結束のもと、これからも日本のインフラ整備に伴う廃棄物の抑制にもっと力を入れてやっていくことが今後も要求されるのではないか。みんなで力を合わせて更なる普及、標準化に向けてやっていきたい。我々が持っている技術と顧客に対する信頼を高めて、当協会がリーダーシップを持ってやっていけるような団体として発展し、次の時代に向けて良い方向性に進めていきたい」と今後の更なる成長を力強く語った。

HOME建築物 / インフラ施工実績47万㎡、市場単価の確立へ