塗料・コーティングの表面トラブルを防ぐ!

第2回 濡れ

「液体が弾く・拡がるは、なぜ起こる? "濡れ現象"の裏にある表面張力の正体」

→誤解されがちな"濡れ"の本質を、表面張力で読み解いてまいりましょう。

■ 濡れの定義

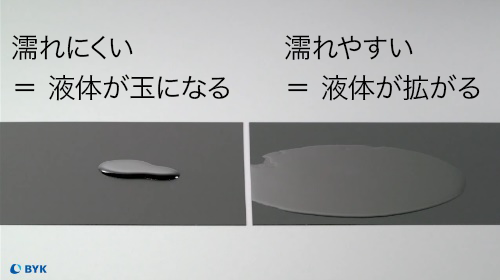

ここでの濡れの定義は、

「固体表面に液体分子が付着して、固/気界面が固/液の界面に置き換わる現象」を指します。

もっとわかりやすく言えば、「濡れ」とは、水などの液体が物の表面にどれだけくっつくか、という現象のことです。

- 濡れやすい → 水が拡がる

- 濡れにくい → 水が玉になる

物の表面と液体の「相性」が重要なポイントとなります。

■ 濡れと表面張力の関係

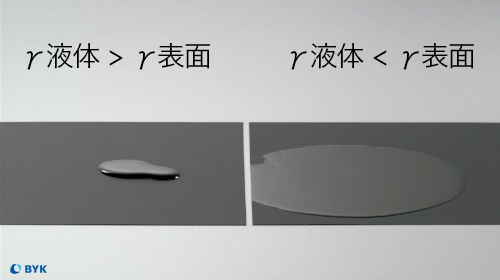

濡れが進行する/進行しないは、液体と物の表面の表面張力の関係で決まります。

具体的に言うと、以下の関係が成り立ちます:

- 濡れが進行するとき:「液体の表面張力」<「物の表面の表面張力」

- 濡れが進行しないとき:「液体の表面張力」>「物の表面の表面張力」

右:「液体の表面張力」<「物の表面の表面張力」

この関係性を覚えておくことで、濡れ不良が発生した際の対策方針が明確になります。

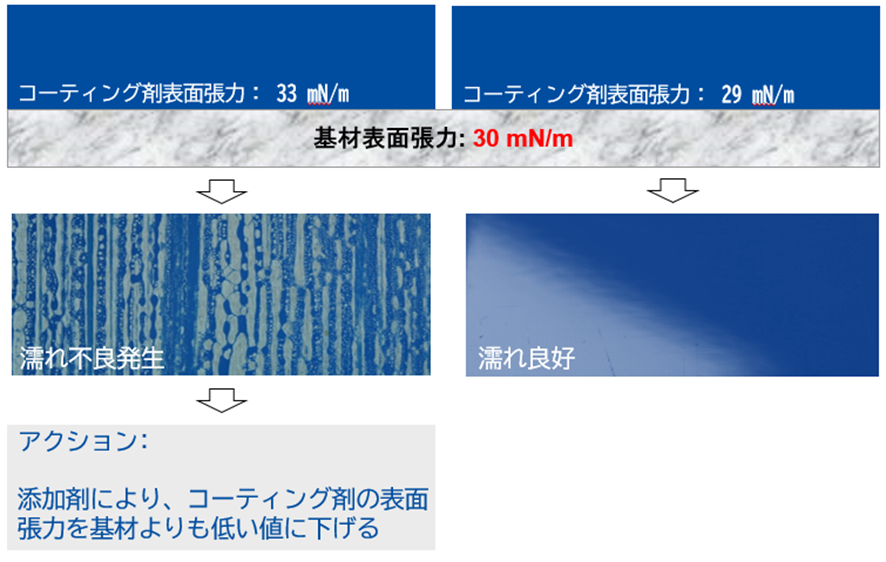

■ 添加剤によるコーティング剤の濡れ不良改善アプローチ

コーティング剤の濡れ性を向上させるためには、「液体の表面張力を下げる」ことが基本的なアプローチになります。

特に低表面張力のプラスチック素材などへの塗装では、このアプローチが不可欠です。

しかし、単に表面張力を下げれば良いというわけではなく、コーティング対象の素材の表面張力よりも低い値まで下げる必要がある点に注意が必要です。

■ 濡れ不良発生メカニズム

プラスチック素材の塗装が難しいのは、プラスチック表面の表面張力が低くて液体で濡らすのが難しいためです。特に、表面張力が高い水を配合する液体が、低表面張力の物の表面を濡らすことは熱力学的に不利です。

この現象は「表面自由エネルギー」の概念で考えると理解しやすいです。熱力学的に「表面自由エネルギー(≒表面張力)」が低い方が安定であると考えると、濡れの現象の理解はより容易になります。

すなわち、最表面(気体との界面)に来るのは「表面自由エネルギー(≒表面張力)」が低い方であるという考え方です。

- 物の表面の方が低ければ、物が最表面に来る → 濡れ不良が発生する

- 逆に液体の方が低ければ、液体が最表面に来る → 濡れる

■ 表面調整剤による濡れ不良改善メカニズム

一般的なアプローチは、「添加剤で液体の表面張力を下げること」です。

ターゲットは「物の表面張力より低いゾーン」まで液体の表面張力を下げることです。

特に注意すべき点として、揮発性の物質を添加剤として使用すると、乾燥工程で液の表面張力増加が発生し、濡れ不良が起きる可能性があります。そのため、揮発しない添加剤で表面張力を下げる必要があります。

■ 添加剤(表面調整剤)選定のポイント

<選定の要素>

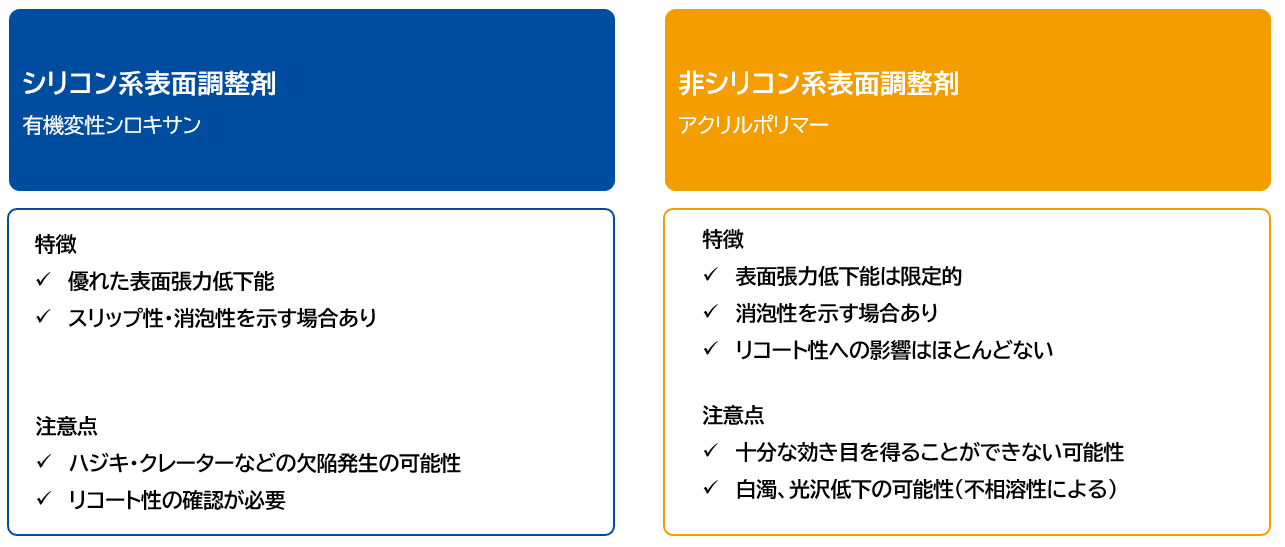

- 組成:シリコンと非シリコンに大別される

- 表面張力低下能:構造により表面張力低下能は異なる。主に、最表面への配向性に影響する

- 追加特性:シリコンの一部は、表面にスリップ性や離型性を付与する

表面調整剤の種類と特長は以下の通りです。

- シリコン系

- ポリエーテル変性シリコン:強力な表面張力低下能、レベリング効果大

- シロキサン:超低表面張力、撥水性付与

- 非シリコン系

- フッ素系:シリコンに次ぐ表面張力低下能、耐薬品性良好

- アクリル系:表面張力低下能は中程度、塗料との相溶性良好

- 界面活性剤:様々な種類があり、選択性が高い

■ 最後に

今回は、濡れと表面張力の関係について解説しました。

ポイントは以下3点に集約されます。

- コーティング剤の表面張力が低いほど、物の表面を濡らし易くなる/li>

- 表面張力を下げる添加剤「表面調整剤」配合によって、液体の表面張力を下げることができる

- 濡れが進行する時の、液体と物の表面の表面張力の関係は以下となる「液体の表面張力」<「物の表面の表面張力」

【キーワード】

塗料, 添加剤, 表面張力, レベリング, 表面調整剤, 光沢不良, クレーター, 凹凸, 塗膜外観, コーティング不良, レベリング不良, 自動車塗装, 建材用コート, 電子材料, 添加剤、シリコン系, 非シリコン系, 表面平滑化, トラブル対策、濡れ、ハジキ、塗工性、表面自由エネルギー

■お問い合わせ

本記事に関するご質問やその他のご依頼は、筆者へコンタクト頂けますと幸いです。

yasuteru.tani@alatana.com

BYKホームページ お問合せ・ご相談フォーム