全国の小中学校の体育館で、遮熱塗装や断熱塗装の採用が広がりそうだ。文部科学省は、公立小中学校などの体育館の避難所としての機能を強化すべく、令和6年度の補正予算において「空調設備整備臨時特例交付金」を創設。体育館への空調設備の設置とそれに伴う断熱性確保工事(遮熱対策含む)が今年度から本格化する。現在2割に満たない空調の設置率を10年後の令和17年に95.0%まで高める計画で、それに伴う遮熱塗装や断熱塗装の需要増が期待される。

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災、2011年3月11日の東日本大震災、そして昨年の能登半島地震は1月1日と、いずれも冬の寒い時期に大きな地震が発生した。

このとき、避難所に身を寄せた被災者を悩ませたのが建物の中の寒さだ。自治体などから指定された近隣の小中学校の体育館に避難したものの、その中の寒さがこたえた。

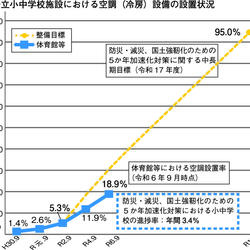

それもそのはず。公立小中学校の空調設備の設置率は全国平均で18.9%に止まっており、特に地方の自治体の多くは5%に満たないのが実態。しかもほとんどの体育館は断熱対策がなされておらず、屋外と変わらない寒さだ。床に段ボールやマットを敷き、何枚も布団を重ね、防寒服を着込んで寒さに耐えている光景を、昨年の震災のニュース映像でもよく目にした。

こうした実態を受け、文部科学省は平成6年度の補正予算で、避難所となる公立小中学校などの体育館への空調整備を加速する「空調設備整備臨時特例交付金」を創設。自然災害が激甚化、頻発化する中、令和17年までの10年間で空調設備の設置率を95.0%まで高める整備目標を示した。

この交付金の対象となるのは、公立の小中学校や義務教育学校などの屋内運動場(体育館や武道場)で、95.0%の整備目標から換算すると2万数千棟に及ぶ大規模なプロジェクトになる。

補助事業における1校当たりの工事費用の上限額は7,000万円で、交付金からは2分の1を補助。残り半分の地方負担額に地方債を充当できるので、自治体などの実質的な負担割合は工事費用の4分の1で済む。従来の交付金に比べて地方負担割合が大幅に軽減したのが今回の補助事業の特徴で、自治体などが工事を実行しやすくした。

そして、体育館の空調整備工事の補助要件に挙げているのが、「断熱性が確保されること」だ。体育館は室内高が高い上に天井なしが多い大空間であることに加え、断熱・遮熱対策がほぼ行われていない建物特性がある。

このため、設置した空調設備の空調効率を高め、光熱費などランニングコストを抑えるためにも断熱・遮熱対策が施されていない体育館には、その整備を補助要件に挙げた。しかも、断熱・遮熱工事は空調の設置年度と異なる年度に補助予算で実施でき、より実効性が高い。

この断熱・遮熱対策において文部科学省は、屋根や壁、窓、床などにおける各種の断熱・遮熱工法を例示。その中で、屋根に関しては高日射反射率塗料による遮熱塗装、壁に関しては遮熱塗装や湿式外断熱工法による対策工事も示されおり、今回の整備事業において塗料・塗装にも影響が及びそうだ。

学校の体育館は地域のスポーツ活動など授業以外での利用率も高く、稼働に影響が少ない外部工事の塗料・塗装による断熱・遮熱対策はアドバンテージが見込める。対象が全国で2万数千棟に及んでおり、業界へのインパクトも大きい。

一方、この事業の発注者となる各地の自治体や教育委員会には、空調設備の選択や断熱・遮熱工事の設計業務が控える。このため文科省は、学校施設づくりの調査研究事業などを行う文教施設協会(東京都港区)に、発注者の設計業務の参考となる図書の作製を要請。その作業が終了し、5月、「避難所となる学校体育館の空調整備・断熱性について」と題した便覧が同協会より発行された。全国の自治体や教育委員会の担当部署に向け、発送が始まっている。

ここでは、同協会会員企業の空調設備や断熱・遮熱製品・工法を例示しながら、それぞれの効果やコスト、工期なども明記。「発注者様の設計業務のたたき台としての役割」(同協会)を持たせた。ちなみに、屋根や壁の断熱・遮熱塗料では、同協会の会員企業としてアトミクスや日進産業の製品や工法が例示されている。

いずれにせよ、避難所機能を高めるための学校の体育館の大変革で、会員外企業の製品も含めて遮熱塗料や断熱塗料への注目が高まるのは間違いなく、今後の動きに関心が集まる。

なお、便覧の「避難所となる学校体育館の空調整備・断熱性について」は同協会より販売中で、申込はinfo@rief.or.jpにメールで。価格は1,650円/冊(送料別途)。

HOME建築物 / インフラ遮熱、断熱塗装に期待 小中学校の体育館、令和の大変革始まる