■塗り床マーケット

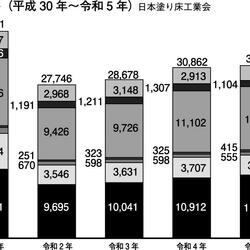

2024年の塗床材市場は、前年を割り込む公算が高まってきた。日本塗り床工業会の出荷統計によると、コロナ禍の影響で2020年は前年の3万7,000トン台から2万8,000トンに急落。以降、社会経済活動の再開を受け、2023年は3万1,000トンまで戻したが、2024年は回復基調に歯止めがかかったと見られる。

要因に挙がるのは、資材費や人件費、エネルギー費など事業経費の上昇で営繕投資が先送りになったとの見方が多く占める。2万トン台にまで下落するかは微妙な情勢だが、過去20年の調査で2万トン台にまで落ち込んだのは、リーマンショックの2009年とコロナ禍の2000年、2001年のみ。塗り床は企業動向の影響を受けやすい特性を鑑みると、昨今の物価高騰はそれだけ企業に与えるインパクトが大きかったといえる。

こうした状況に塗料業界側も静観の姿勢が目立つ。リピート需要を基盤としているマーケットだけに企業の業績回復が需要回復の鍵となる。

一方製品開発においては、停滞感を強めている。品揃えにおいては、水系、溶剤系の薄膜型、厚膜型とほぼ成熟した状況にあり、残された開発領域として厚膜型の水性エポキシの市場化が待たれるが、技術的課題を残している状況。その結果、環境対応として水硬ウレタン、薄膜型では水性ウレタンの伸長が目立つ。

ただ技術面以上に塗料メーカーを悩ましているのが原材料の統廃合・廃止による代替改良だ。

昨年は世界2位の欧州顔料メーカーのホイバッハが倒産(その後インド・スダルジャン・ケミカルに売却)した他、酸化チタンにおいて堺化学工業が2026年3月期に顔料級事業を終了、石原産業が2027年3月末で硫酸法酸化チタンの生産を停止すると表明。更にビックケミーも今年末までにPFAS含有製品を廃番にするなど、塗料原材料の調達環境が目まぐるしく変化しており、メーカー各社は顧客、分野、製品と優先順位を見据えながら代替開発に奔走している現状がある。

そのためラインアップが成熟状態にあり、製品単体での差別化が難しい塗床材市場においては新製品投入より営業戦略で打開しようとする動きが際立っている。

その1つが塗料メーカーによる材工展開の積極化。塗料メーカーによって材工展開の是非は分かれるが、塗料販売店、施工会社と協業した材工展開で着実に需要を確保したいとの狙いがある。

企業営繕工事は、企業それぞれに関係を持つ施工会社や人脈が絡むため、元々包括的な取り込みが難しいとされる分野でもある。ただ、顧客企業における環境施策の推進やコンプライアンスの遵守など、施工者選定の流動化が高まる可能性も出ており、塗料メーカーとしては材工展開で営繕需要を取り込みたいとの狙いがある。2025年は、昨年に控えた需要の回復に期待が集まるが、資材高、人件費などの上昇が続いており、微増にとどまることが予想される。

一方、新設需要において建設経済研究所が1月に公表した建設投資見通しによると、2025年度の非住宅建設投資は前年比3.2%増と予想。堅調な設備投資意欲を受け、オフィス、店舗、工場の需要が増加する一方、大規模倉庫、流通施設は首都圏を中心に飽和状態にあり、着工件数の大幅減少を想定している。

■木床マーケット

ボリュームゾーンである体育館施設の減少とシート材の台頭を受け、需要縮小を余儀なくされる木床用塗料市場。スポーツ庁が2023年に公表した体育・スポーツ施設の現況調査によると、2021年度の学校、大学・高専、公共、民間を合わせた全国の体育館数は、4万5,300施設。3年前の2018年度と比べて3,618施設減少した。

ただ民間施設に限ると、バスケットボールプロリーグやバレーボールプロリーグの人気を受け、2021年度は918施設と2018年と比べて629施設が増加。剣道場も武道場も伸長しており、体育館施設が減少する一方、競技専用施設の増加を顕著にしている。

全体の塗料需要として減少のトレンドを妨げるものではないが、製品トレンドとして水性シフトが活性化してきた。「これまで使われなかった地域でも採用が出てきた」(メーカー担当者)と廉価な油変性、湿乾型が席巻していた市場に変化が生まれている。基材メーカーも水性上塗りを推奨する動きも出ており、塗料メーカーとしては付加価値向上に寄与すると水性提案に弾みをつけている。

(ペイント&コーティングジャーナル:塗り床・木床用塗料特集2025より)