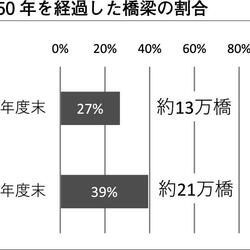

建設後50年を経過した橋梁の割合は、2032年度には約6割に達することが分かっており、老朽化対策は喫緊の課題とされている。

そこで、社会インフラの維持管理として、国は橋梁やトンネルなどについて5年に1度、近接目視による点検を実施することを決めた。すべての道路管理の義務を明確化し、点検を行ったときには、施設の健全性の診断を行い、その結果を統一的な区分に分類することで管理の徹底を図っている。

その際の健全性の診断はⅠ:健全、Ⅱ:予防保全段階、Ⅲ:早期措置段階、Ⅳ:緊急措置段階の4区分としている。ⅢとⅣと診断された橋梁などは早期に措置が必要とされている。

2巡目終了、修繕状況の把握

定期点検は1巡目(2014年度~2018年度)に続いて2巡目(2019年度~2023年度)が終わったところだ。

2巡目の結果は、今年8月に公表された「道路メンテナンス年報」によると、国内の橋梁約73万橋の判定区分は、Ⅰが42%、Ⅱが50%、Ⅲが8%、Ⅳが0.1%となった(四捨五入の関係で合計値が100%を超えている)。

修繕などが必要なⅢとⅣの橋梁は5万6,463 橋であった。1 巡目点検終了時点と比較すると建設後50 年以上経過した橋梁数は増加している一方で、判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数は着実に減少していることが分かった。

それでは、橋梁の状態が把握できたものの、どの程度修繕が進んでいるのか。過去2回の点検で早く修繕が必要と診断されたⅢとⅣの橋梁のうち、修繕に着手した割合は、管理者別にみると、国土交通省64%、高速道路会社45%、地方公共団体48%であり、高速道路会社と地方公共団体においては半数以上の橋梁について修繕に着手していない状況となっている。

更に完了した割合では、国土交通省19%、高速道路会社20%、地方公共団体21%にととどまる。橋梁の修繕ストック、つまり塗り替え需要と言い換えると膨大な需要があることが分かる。特に73万橋梁のうち、地方公共団体が管理する橋梁が全体の9割以上であるため、その進捗状況にも注目される。

ただ、橋梁管理に携わる土木技術者がいない市区町村があり、点検実施から工事着手に円滑に進めるためにも、土木技術者の育成、確保は1つの課題と見られる。

「点検時に簡易補修」に期待

また、点検作業時に簡易補修することで本工事までの防錆対策を施す動きも見られる。そこで使用に適するのがエアゾール式の防食塗料だ。作業者が自ら鉄筋が露出している箇所などをスプレー塗装し簡易補修を施す。

この分野に早くから展開している日新インダストリーは、2液変性エポキシ樹脂塗料「変性エポスプレーNEXT」に加え、1液水系エポキシ樹脂系の「アクアシールド」を展開している。大日本塗料は塗布形素地調整軽減剤「サビシャット」の2液エアゾールタイプとして「サビシャットスプレー」の販売を昨年4月から開始している。

日本ペイントはコンクリート構造物の簡易補修として、「タフガードリペアスプレー」を上市。簡易剥落防止機能と鉄筋腐食抑制効果を付与する。

点検作業が進む一方で、措置が必要とされる橋梁において、予算や人員体制などの関係ですぐに本工事に着手できないことが想定される。その際、スプレー塗装による簡易補修を行うことで本工事までの劣化を防ぐことが期待できる。

潜在的な需要を考えると、現状のエアゾールタイプの普及率は十分ではないと言える。ただ、人手不足が危惧される中での老朽化対策として、今後需要増が期待される。塗料メーカーは材料開発を進めるとともに、普及に向けた提案を積極化させる。

差別化製品、民間物件で実績

膨大な塗り替え需要に支えられて、重防食塗料市場は比較的安定した動きを見せている。出荷数量は8万トン水準で推移しコロナ禍の影響も軽微で済んでいる。

この分野で多く使用される塗料は、公共工事で指針とされている「鋼道路橋防食便覧」(日本道路協会)をはじめ、道路会社などの規格に準ずる塗料だ。塗料メーカーにとって、規格や実績を重視する橋梁向けは、対応製品が安定的に動くと言える一方で、製品による差別化が図りにくいという側面もある。

そのため、機能を持たせた差別化製品は化学プラントやタンク、鉄塔など民間施設での展開を強化する。そこで実績をつけて、横展開、または橋梁へと展開を目指す。長期防食性能が求められるこの分野では、実物件での経過状況を示すことが新たな需要の獲得につながる。

差別化製品としてポイントとなるのが、省人化や効率化が図れる機能だ。塗装の現場でも人手不足が起こっており、塗料メーカーとしては工程を削減できる工法の開発及び展開を推し進めている。

工程削減に寄与する塗装システムとしては厚膜システムがある。通常、下塗り2回であるところを厚膜化することで1回塗りとし、同様に厚膜型の中・上兼用塗料を1回塗ることで、合計2回塗りで防食塗装を可能とするもの。

各塗料メーカーは同コンセプトの塗料システムを上市しており、民間施設を中心に実績を重ねている。橋梁においても提案を進めるものの、現状では採用が活発化している動きは見られていない。"規格外"の製品である場合はVE提案として塗料メーカーや施工業者では採用を目指している。

また、環境対応として水性塗料に注目されるが、需要動向は上向きの気配が見られない。

その中で首都高速道路は火災事故をきっかけとして非危険物となる水性塗料の採用を決めている。道路管理者として水性塗料を導入しているのは唯一だ。その他では、安全管理の面から定期的に塗膜剥離するタンクで実績があるなど、現状では重防食塗料分野での水性塗料の採用は限定的だ。

ただ、今後増えていく可能性は十分にあると見る関係者は少なくない。環境に配慮した塗装という視点は施主にとっても重要度は増している。実績という点でも首都高速道路で着実に数量は増えており、塗料性能や作業性などの実現場でのデータも積み上げられている。塗料メーカーでは水性タイプをラインアップ済みだが、製品改良は継続し水性時代へと備える。

建築塗料や工業塗料など他分野の需要は景気の波に大きく影響される特性があり、実際、コロナ禍以降はさまざまな要因から需要が戻っていない状況が続いている。

その一方で、構造物用塗料では景気の影響を全く受けないとは言わないものの、需要は比較的安定して推移している。ただ、メンテナンス需要はあるとは言え、新設橋梁は年々減少するなど市場規模の拡大が期待できないのも事実だ。

その中で、社会課題に対応した機能を有する塗料の開発及び普及を図ることで、量より質を志向する動きが強まっている。民間物件を中心として"質"を高めた差別化製品の採用を着実に進めることで"量"につなげていく狙いだ。

HOME建築物 / インフラ修繕未着手橋梁が約半数、構造物塗料で差別化の動き