木材保護塗料の2023年度メーカー販売金額は、前年比7.5%減の約49億円(本紙推計)となった。メーカーにおいては、値上げで売上減少をとどめたメーカーがある一方、数量の落ち込みが響いた。住宅塗り替え市場と同様、消費マインドの低迷が木部用塗料市場にも影響を及ぼしている。

それだけ広範囲な需要領域を持つ木部用塗料の汎用性の高さを明確にした形だが、建築塗料市場(約1,600億円)に占める割合はわずか3%。そこに20社を超え、今もなおブランドが増え続ける状況は異彩を放っている。木材を取り巻く複雑なサプライチェーンと多様なユーザー層の存在が市場を支えているゆえんだ。

施工者、需要家にとっては、それぞれの指向に応じたブランド選定が可能にするが、結果的には使用年数や知名度の優位性を高め、上位メーカーにシェアが誘引される状況が見られる。

ただ、ここにきてメーカー各社が独自戦略を鮮明にしつつある。独自色や新工法の開発、環境特性で差別化を図る方向性。塗料単体に着眼するだけでは、減少トレンドに歯止めが効かないとの感度を高めている。

そうしたメーカーの独自戦略を可能にしている背景にWEBやSNSなどの活用がある。ユーザー、需要家に情報を発信し、フォロワーの支持を得た情報が拡散され、反響を呼ぶとの期待があるためだ。

SNSの活用で示唆するのは、メーカーがユーザーや需要家とのダイレクトな関係を重視している点。これまで需要の受け皿となる塗料販売店や建材店、ホームセンターに対する流通政策を重視してきた指向に変化がうかがえる。

今後、木部用塗料市場は、デジタルツールの活用と合わせ、需要家目線に立ったブランディングや流通施策を強めることが予想される。

中高層木造は増加傾向

一方、厳しさを増す汎用市場と切り分けた形で成長を期待するのが、新築物件を中心とした非住宅分野。二酸化炭素を固定化する木材の特性が木造化を加速させるとの期待がある。

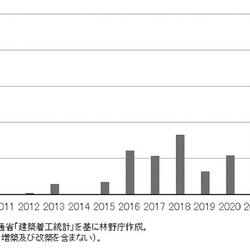

とはいえ、着工した非住宅建築物の木造化率においては、直近10年間で8%台から9%台を推移しており、顕著な変化は起きていない。むしろ、その中で著しい伸びを示しているのが、中高層木造建築物。2023年度の床面積(着工済み)は4万㎡超と2022年度の2万㎡台と比べるとほぼ倍増した。新国立競技場での採用を皮切りに都市再開発や公共施設などシンボリックな物件で木造化計画が顕在化している。

そこで中高層木造建築物に塗料需要拡大の期待が集まるが、耐候性の向上や補修性、塗り替え適性など中高層ゆえの課題が立ちはだかる。

外装木部が中高層域において、気候環境や物理的影響を受けながら、どのような経年変化をたどるかは未知の領域。またこまめなメンテナンスを入れられない場所での採用に多くの不確実性を残している。

特に木部用塗料の10年耐久は、メーカーにとって至難の課題。開発ベクトルとしては、下地木材の改質技術と合わて塗料の高耐久化開発が進むと見られるが、暴露検証を含めて実現には相応の歳月となる。

その一方で、既に木部を現しで使った建築物による不具合も明らかになってきた。

灰色化やカビ、腐朽などが一例だが、木部現しによって木造建築をアピールしたい施主や設計者の意向と材料、施工側でギャップが生じている。

高まった木造化の気運を低下させないためにも、仕上材における技術的課題やリスクの周知が不可欠。材料側、施工側による説明やエビデンスの蓄積が重要になっている。

HOME建築物 / インフラ木造化から木質化へ、挑戦始まる 屋外木部は高耐久化が課題に