塗装機メーカーの旭サナックは粉体塗料の物性評価を行うことで、塗装機との適正化を図り塗装時に発生する問題解決を目指す。脱炭素化が求められる中、塗装機メーカーとして廃棄粉体塗料の削減や再塗装の低減に寄与する製品開発を行ってきた。このほど、新たに粉体塗料の特徴を把握するという新たなアプローチによって、塗装機による脱炭素化への貢献を加速させる考えだ。

旭サナックが粉体塗料の物性評価を始めた理由は、「社内検証で使用する塗料の種類によって塗装状態に違いがあることが分かりつつあり、塗料ごとの特徴を把握する必要がある」との考えに至ったためだ。

従来、塗装時に発生した問題の対応は経験則によるところが多く、最適な手段なのか迷うこともあったという。塗料の物性評価を行うことで問題の原因について、例えば、搬送時に固まりになりやすい塗料の性質が影響する可能性があるなどの考察ができ、多くの情報から原因の追究が可能となる。

そこで、本社・粉体技術センターにレーザー回折式粒度分布測定装置と粉体塗料物性測定器を導入した。

物性測定器では、流動性と噴流性の物性値を測定できる。流動性とは粉体の流れやすさを表し、測定項目は安息角、スパチュラ角、凝集度、圧縮度がある。一方、噴流性とは粉体の飛散のしやすさを表し、分散度と崩壊角が測定できる。

その効果として、塗装中に起こった現象の解析、更に塗料の物性を把握した上で塗装機の開発を進めることを行う。現状、同社では顧客の立ち合いテストに使用するすべての粉体塗料の測定を事前に行えるなど技術サポート体制の整備を進めている。

"脈動""スピット"の原因は

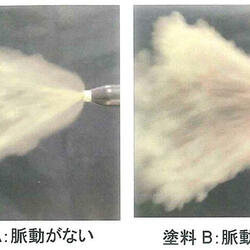

具体事例として、塗装ガンからの塗料の吐出が不均一になる現象、いわゆる脈動に関する対応について見てみる。

脈動が発生すると塗装の膜厚が不均一になり塗膜品質の低下につながる。更に再塗装することになれば、生産性の低下だけでなく無駄な塗料を使用することになり、廃棄物の発生になってしまうというロスが発生する。

原因解明のため、粉体塗料の物性評価の結果、脈動の発生する原因はいくつかの物性が関係していることが判明した。1つ目は塗料粒径が小さいことで、これは凝集のしやすさと流動性に影響する。2つ目は凝集度が高いことで、これはダマになりやすい。3つ目は圧縮度が高いことで、これは振動などにより密度が高くなりやすいことが分かる。

従来は脈動発生の原因があいまいで経験則をもとに対策を考えることが多かったが、塗料の物性に特徴がある場合には原因が可視化でき、解決しやすくなった。

別の事例として、塗装ガンから塗料の塊が吐出され外観不良となるスピットの発生原因とその対策を見てみる。

塗装ラインでスピットが発生した場合は、ラインを停止させエアブローで付着した塗料を除去した後で再塗装する必要がある。

粉体塗料の物性評価を行ったところ、スピットが発生する塗料は、脈動発生と同様の3つの特徴、塗料粒子径が小さい、凝集度が高い、圧縮度が高いということが判明した。

この物性を把握した上で塗装機からのアプローチとして、塗料をほぐすために流動エアの流量を上げる、ノズル部品の塗料経路の断面積を小さくすることで塗料流速を上げるという解決策を実施した。その結果、スピットの抑制効果があることが分かり、解決につながった。

物性把握し最適な塗装条件へ

粉体塗装ユーザーの現場では、塗料種類の製造中止に伴って別のメーカーの塗料に変更したときに不具合が発生することもある。塗装機器や塗装条件は同じにもかかわらず、塗装不良が発生したり、吐出量が減少してしまったりといったように塗料の違いが塗装に影響を与えることがあるという。

そのため、同社では塗料の物性を把握することが塗装機メーカーとしても重要との見方を示す。そこで、塗料物性測定の更なる活用として、塗装後のワークに付着した塗料の粒度分布測定の評価に着手している。この取り組みを進めることで、塗装条件とワークに付着する、あるいは付着しない粒子径の関係性を確認することができる。データをもとにより塗着効率の高い塗装条件の提案につながるとして、取り組みを推進する方針だ。

将来的には塗装後の問題解決に限らず、塗料の物性から最適な塗装条件の提示ができるように研究開発を進めている。製品開発においても、既に塗料物性を理解した上で、塗着効率が高い塗装機の開発に取り組んでおり、製品力の向上を目指している。