日本塗料工業会は4月1日、年刊誌『日本の塗料工業2023(令和5年度版)』を発刊した。同誌は、毎年4月に刊行している業界広報誌で、45号目にあたる今号はページ構成、デザインを大幅に刷新。新設の特集企画では、ゼネコン、自動車メーカーが編集に参画するなど「塗料があらゆる産業に介在していることを伝えていきたい」(日塗工塗料普及部・清水慶司部長)と同誌を通じ業界内外の融合を高めたいとの狙いがある。

『日本の塗料工業』の創刊は1979年。当時、第2次石油ショックが始まった時期で、同誌内に収録されている「塗料工業の歴史」によると、「2回の石油ショックにより塗料の原料が暴騰しましたが、塗料需要が伸びない中での過当競争のために、販売価格の引き上げが思うようにいかず、塗料工業の収益は非常に苦しい時代に入りました」と奇しくも現在と酷似している状況で同誌が誕生した。

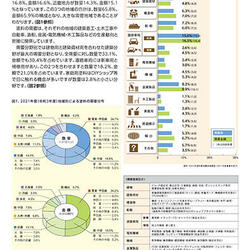

主に内容は、「塗料の役割と効用」(保護、美観、機能、色彩設計等)、「塗料について」(塗料の原材料、塗料分類、製造方法、塗装方法)、「塗料産業の統計資料」(塗料需要の地域分布、需要構成、国内外生産数量、世界の塗料生産数量分布等)、「日本塗料工業会について」(歴史、同会活動、社会的取り組み等)をベースに、時期に応じたトピックスを加えた形で構成。中でも塗料の原料組成や分類、塗料製造方法、塗装方法(現場施工・工業用ライン)を示したページについては、イラストが用いられ分かりやすいとあって、新人研修用の教材に利用している企業もある。

しかし、そうした利用も経費節減の波を受け、徐々に減少。更にコロナ禍に端を発した働き方の変化で一層認知度の低下が進む懸念を指摘。「業界内外に塗料産業を知ってもらうためにも『日本の塗料工業』の存在をもっと訴求していかなければならない」(清水氏)との危機感が大幅リニューアルに向かわせた。

表紙は「ふたつ星4047」と「かもめ」

今回、2023年版で大きく変更したのは、ページデザインと新たに設けた特集企画。写真や図表を多く盛り込んだ上で文章解説を増やした一方、過去から掲載していた「グッドペインティング・カラー(GPC)」の他、カラーデザインに優れたモビリティを顕彰する「オートカラーアウォード(ACA)」を特集企画として収録。よりグラフィカルで洗練されたデザインに仕上げた。

それを可能にしたのが、受賞者であるゼネコンや自動車メーカーの協力。「GPC、ACAともに非常に熱い思いでプレゼンテーションされている姿に感銘を受け、本誌でも表現したいと思った」(清水氏)と受賞者に直接編集協力を依頼した。

その結果、GPCでは、「豊洲ベイサイドクロス」で最優秀賞を獲得した大成建設が見開き2ページのデザインレイアウトを監修。ACAでは、ダイハツ、日産、マツダ、ヤンマーがロゴの許諾を含めた資料提供に応じた他、ヤンマーにおいては、自らページデザインを監修。「塗料・塗装の価値を伝えたいとする本誌の意義に理解を頂いた」と需要家を巻き込んだ特集企画となった。

特に今回注力したのが、写真でのインパクトを高めた点。「商品の外観に寄与する塗料の役割を表現するためにも写真のクオリティにこだわった」と清水氏。塗料の保護、美観、機能を紹介するページでは、直近2年程度で採用された橋梁、船舶、物置、建築内外装物件の他、フットボールクラブのヘルメットや観光特急「あおによし」、「JR九州武雄温泉駅」など身近な事例を紹介。また表紙については、近年GPCの最優秀賞写真の掲載を継続していたが、今号は昨年運行を開始したJR九州の観光列車「ふたつ星4047」と西九州新幹線「かもめ」の写真を採用。「鉄道150周年を迎えた中での明るいニュースだった」と塗装色の価値を表現した。

今後は、バックナンバーを皮切りに電子化も進めていく計画。清水氏は「それぞれの会社で関わっている需要領域は限られているが、業界全体で見れば、あらゆる分野に塗料が介在している現実がある。外から見えにくい業界と言われるが、本誌を業界共有のツールとして業界内外との関係強化に役立てて頂きたい」と話す。

発行部数1万3,000部。頒布価格250円/冊(税込)。A4判・29ページ。